Big Ben, Hitchcocks Psycho-Streicher und Morricones Mundharmonika – drei Tonfolgen, die es zur Selbstgenügsamkeit geschafft haben. »Ikonisch« sind Westminsters Klang des »empire on which the sun never sets« und der »sound of angst and terror«. Weiter jedoch reicht das Titel- und Leitmotiv des namenlosen (bezeichnenderweise »Harmonika« genannten) Helden in Sergio Leones »Spiel mir das Lied vom Tod«. Es klingt nicht nur über diesen, sondern den Soundtrack als solchen hinaus und verweist auf die Dialektik von »Herr und Knecht«.

Der Filmkomponist als Klangausstatter und Zulieferer des Ambientes galt vor Morricone als Dienstleister der Regie, der zur post production ins Haus kam, um vor laufendem Rohschnitt Stimmung zu machen. In der schöpferischen Hierarchie rangierten die Dienste des untermalenden Handwerks hinter den Direktiven des Regisseurs, den Ideen des Autors und der bildenden Kraft des Kameramanns. Die zweckdienliche Variation gut sortierter Versatzstücke machte das »Musikbett« für Plot, Inszenierung und Dramaturgie. Ein nachträglich extrahierter Soundtrack auf Platte lebte von der musikalischen Unaufdringlichkeit des leichten Tons im Hintergrund – Easy Listening aus dem Prêt-à-porter–Fundus.

»Der Herr bezieht sich auf den Knecht mittelbar durch das selbständige Sein; denn eben hieran ist der Knecht gehalten; es ist seine Kette, von der er im Kampfe nicht abstrahieren konnte und darum sich als unselbständig, seine Selbständigkeit in der Dingheit zu haben erwies. Der Herr aber ist die Macht über dies Sein, denn er erwies im Kampfe, daß es ihm nur als ein Negatives gilt; indem er die Macht darüber, dies Sein aber die Macht über den Anderen ist, so hat er in diesem Schlusse diesen Anderen unter sich.« (G. W. F. Hegel: Phänomenologie des Geistes B, IV, A. Selbständigkeit und Unselbständigkeit des Selbstbewußtseins; Herrschaft und Knechtschaft)

Ennio Morricone komponierte insofern souverän, als er allein nach Drehbuch schrieb, in der Zusammenarbeit mit Leone entstand die Musik gar bereits im Anschluss an mündliche Ideenskizzen. Legendär sind die Anekdoten, dass Leone Filmszenen streckte und beschleunigte, um in Morricones Takt zu bleiben und Henry Fonda soll auf das Einspielen des Soundtracks am Set bestanden haben, um nicht aus der Rolle zu fallen. Die Regie nach Taktstock und Partitur, die musikalische Interpunktion des Plots, das orchestrale Arrangement der Inszenierung, das war ebenso neu wie bahnbrechend für die gesamte Zunft und mag als bemerkenswerte emanzipatorische Wende Hegel recht geben:

»Die Wahrheit des selbständigen Bewußtseins ist demnach das knechtische Bewußtsein. Dieses erscheint zwar zunächst außer sich und nicht als die Wahrheit des Selbstbewußtseins. Aber wie die Herrschaft zeigte, daß ihr Wesen das Verkehrte dessen ist, was sie sein will, so wird auch wohl die Knechtschaft vielmehr in ihrer Vollbringung zum Gegenteile dessen werden, was sie unmittelbar ist; sie wird als in sich zurückgedrängtes Bewußtsein in sich gehen und zur wahren Selbständigkeit sich umkehren.« (Ibid.)

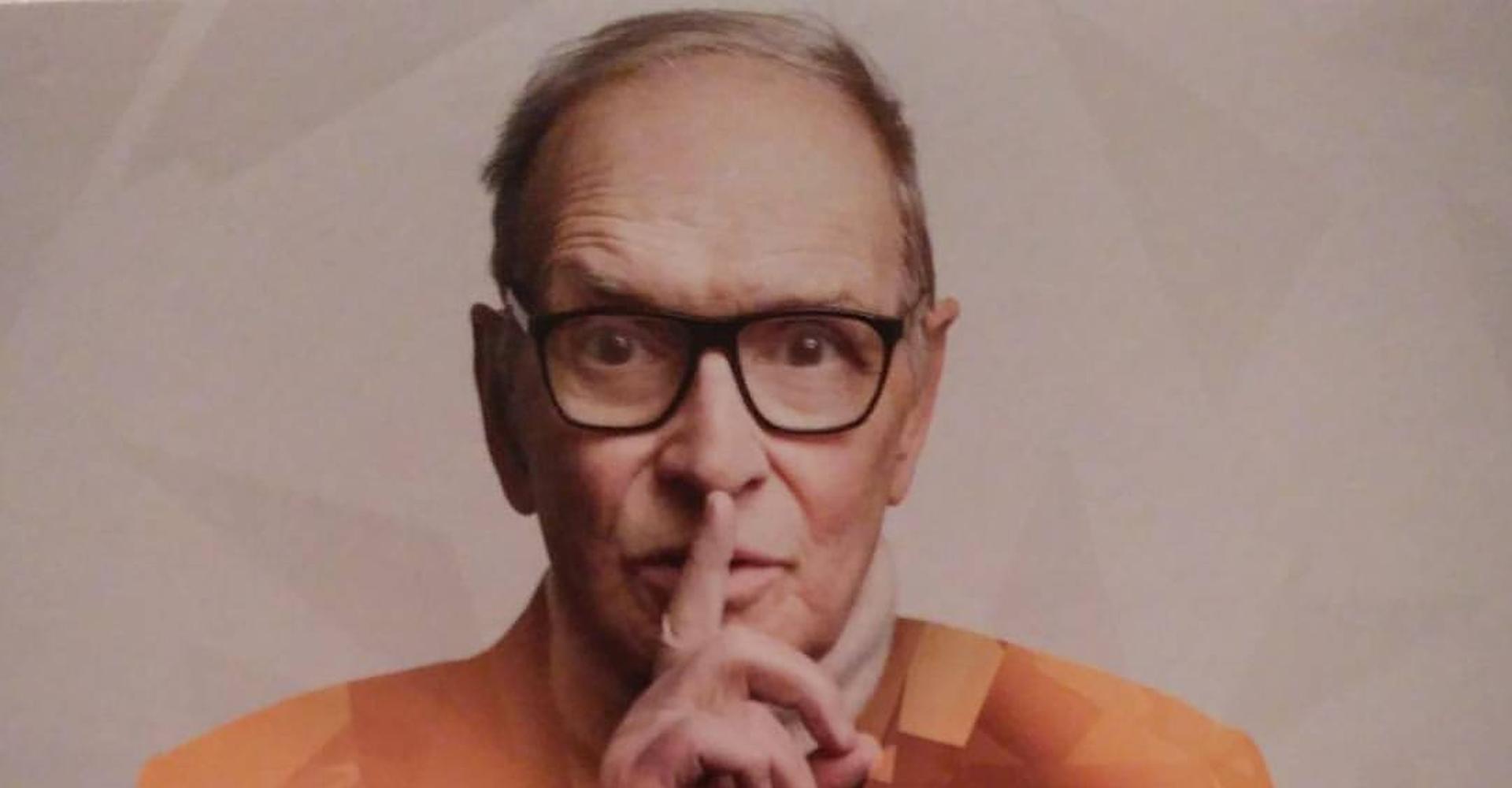

Ruhm, Reichtum, alle Preise und höchste Ehren für mehr als 500 Filmmusiken, die einen unverwechselbaren Klang der Morriconità geprägt haben, doch hat der Maestro stets damit gehadert, dass sein umfangreiches »unbebildertes Werk« nicht gebührend gewürdigt wurde. Als neutönender Junger Wilder der italienischen Avantgarde hatte er sich einen Namen gemacht, die Verehrung der Cineasten galt jedoch in erster Linie dem konventionellen Wohlklang, den affirmativen Aspekten seines Schaffens.

Schuldig im Sinne dieser Anklage muss auch ich mich bekennen. Eine verschämte guilty pleasure will ich freilich nicht eingestehen. Ganz im Gegenteil! Der hinreißend schwelgende Schmelz seiner »celeste nostalgia«, die feierlich getragene Melancholie, die Verherrlichung vergeblicher Liebesmüh’ gewähren die Ehrenrettung unverschämter Sentimentalität im wehmütigen Blick zurück. Aufbruch und Vitalität, den pursuit of happiness gibt uns Morricone nicht zu hören, folgerichtig hat er sich der amerikanischen »industry« zeitlebens verweigert. Es sind die resignativen Bilanzen, die müden Zusammenschauen verlebten Lebens, die tempi passati in herbstlichen Farben, die der Meister so unnachahmlich getroffen hat.

Manch mittelmäßiger Film hat sich allein musikalisch über Wasser halten können. So wäre La Califfa etwa, eine eher bescheidene Agitprop-Schnulze, zurecht in Vergessenheit geraten, wenn Morricone hier nicht die elegische Inszenierung einer schmerzensreichen Romy Schneider gelungen wäre. Doch auch die Meisterwerke – (Bertoluccis »Novecento« oder Leones »Once Upon a Time in America«) – ließen sich nur kleiner denken, wenn nicht ein hoher Ton sie oben halten würde.

In der Schlussszene von Tornatores Cinema Paradiso sitzt der gefeierte Regisseur Salvatore di Vita (sic) in seinem abgedunkelten Vorführraum und lässt sich eine Filmrolle vorspielen, die ihm per Post zugegangen war. Es handelt sich um das Vermächtnis seines väterlichen Freundes aus Kindertagen. Alfredo war der Filmvorführer des sizilianischen Dorfkinos gewesen, das seinerzeit zum Lebensmittelpunkt des kleinen Toto wurde. Der Zensur des prüden Dorfpfarrers folgend, mussten die beiden anstößige Einstellungen aus den Filmen schneiden. Die Outtake-Schnipsel hatte Alfredo gesammelt, vierzig Jahre lang aufbewahrt und nun, nach seinem Tod, dem mittlerweile in die Jahre gekommenen Schützling vermacht.

In Morricones symphonischer Synopse wird aus dem wahllosen Zusammenschnitt der Soundtrack seines Lebens, eine der bewegendsten Hommagen an das Kino und das würdige Epitaph für den größten Meister seines Fachs, der Anfang der Woche mit 91 Jahren in Rom gestorben ist.

© 2022 Christoph D. Hoffmann

Bildnachweise

Ennio Morricone: Flickr